近日,昆明理工大学建筑工程学院郭然/官云龙课题组(计算力学团队)在金属玻璃动态力学响应方向取得重要研究进展,相关成果以“Abnormal stress rebound after dynamic void coalescence in metallic glasses”为题,发表在塑性力学领域国际顶级期刊《International Journal of Plasticity》上。

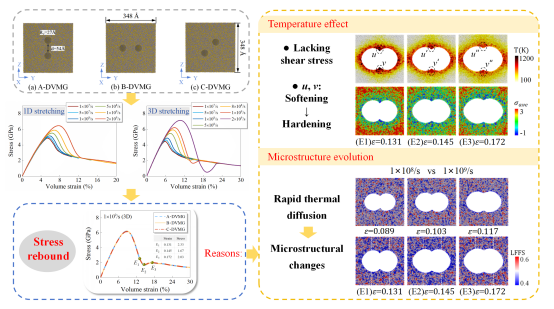

了解孔洞合并的微观机制对于评估结构材料中动态损伤的累积至关重要。然而,对这一瞬态过程的实验表征仍然极具挑战性。据此团队通过分子动力学模拟,在单轴(1D)和三轴(3D)拉伸加载条件下,系统研究了Cu-Zr基金属玻璃(MG)中预存孔洞的空间排列以及应变率对动态孔洞合并的力学特征和损伤演化影响。研究发现,在1D加载下,孔洞排列仅影响应力-应变响应,而不影响孔洞的生长和合并速率。

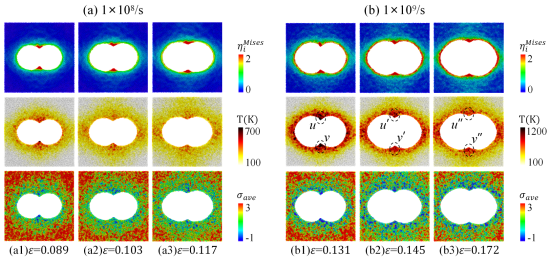

然而,在3D动态加载下,孔洞合并后,孔洞周围的温度呈现出降低趋势,且这一趋势随着加载应变率的提升变得越来越显著。从原子堆垛的角度来看,随着孔洞周围温度的降低,力学稳定的<0,0,12,0>原子Voronoi多面体团簇的数量会恢复。在非晶结构中,<0,0,12,0>团簇的含量越高,金属玻璃材料的强度也会相应越高,因此,金属玻璃在孔洞合并后会经历异常的应力回跳现象,产生了意外的微观结构硬化效应。但是,这一效应在晶态金属中并不存在。此外,团队的进一步研究也证实了应力回跳的强度可以通过调整孔洞特性或材料参数来控制。这种不寻常的应力回跳现象的揭示将对金属玻璃及其符合材料的极端条件应用具有重要的工程价值。

昆明理工大学建筑工程学院2023级硕士生何静为论文的第一作者,建筑工程学院教师官云龙和中国科学院力学研究所研究员王云江为论文的共同通讯作者,昆明理工大学为论文的第一通讯单位。该研究得到了云南省基础研究专项面上项目和昆明理工大学“双一流”创建联合专项等科技项目的支持。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.ijplas.2025.104478。

(供稿:建筑工程学院)

滇公网安备53011402000430号 All Rights Reserved © Kunming University of Science and Technology

滇公网安备53011402000430号 All Rights Reserved © Kunming University of Science and Technology