日前,昆明理工大学建筑工程学院“污染过程控制与模拟团队”在光催化高级氧化领域取得重要进展,相关成果发表在材料科学领域权威期刊《Energy & Environmental Materials》(中科院1区Top)上。昆明理工大学2022级硕士李天成为本论文第一作者,建筑工程学院周华晶副教授以及化学工程学院何亮教授为本论文通讯作者。昆明理工大学为论文的第一完成单位。

在绿色水处理技术中,太阳能驱动的半导体光催化因无需化学氧化剂添加而备受关注。然而,传统光催化剂受制于光生电子-空穴对的快速复合,导致具有强氧化能力的空穴难以有效积累,尤其在无氧条件下无法充分发挥其直接氧化污染物的优势。尽管通过构建金属-半导体肖特基异质结可改善电荷分离,但现有研究多聚焦于电子传递路径优化,对空穴定向富集机制的系统性调控仍属空白。

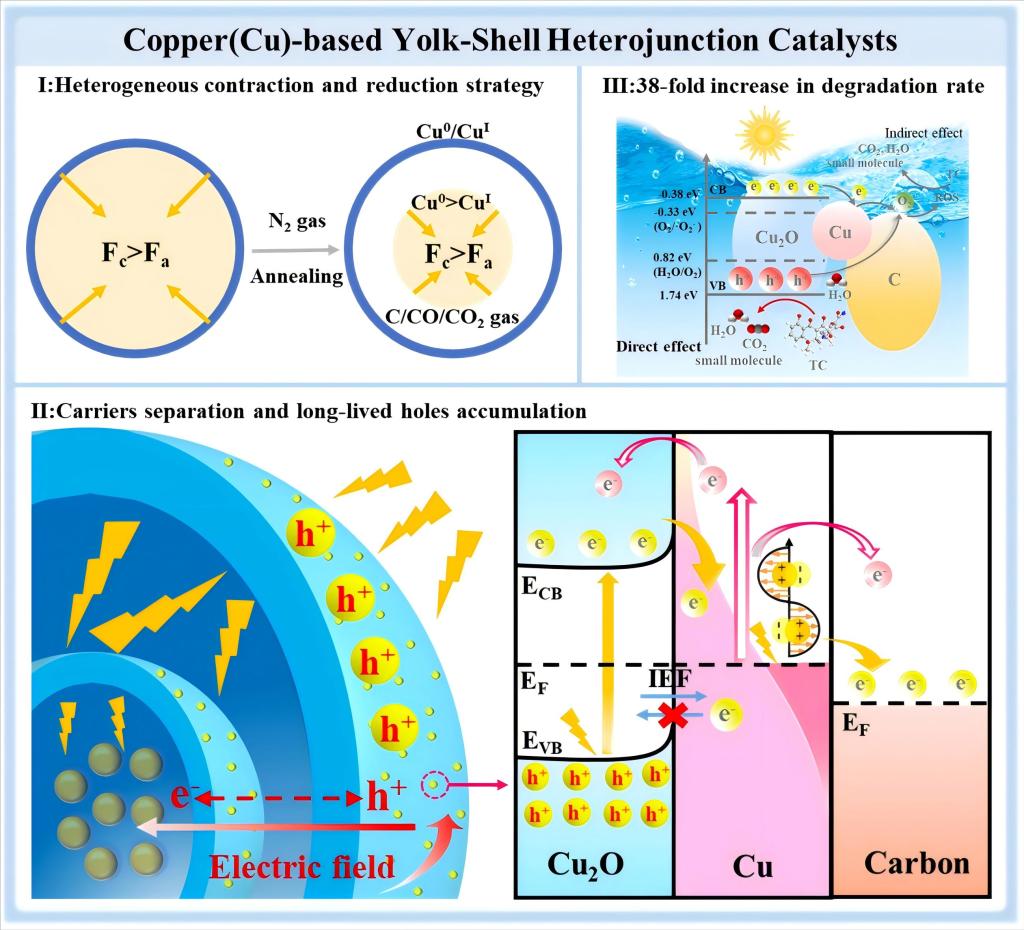

针对这一科学难题,研究团队开创性地将多尺度结构工程与异质界面工程相结合,提出“结构-电场”协同调控策略,成功设计了具有蛋黄-双壳构型的铜基复合微球。该材料通过构建多级电子传输通道与梯度电场,迫使光生电子向内核定向迁移,同时将氧化性空穴锚定在表面活性位点。结合铜纳米颗粒的等离子体共振增强效应,实现了光能吸收与电荷分离效率的同步提升,使四环素类抗生素的太阳能驱动降解效率达到传统材料的数十倍,且处理后的水体满足生态安全要求。这项突破为在半导体光催化剂上积累长寿命空穴提供了一种全新的设计策略,助力新型水处理技术的发展。

昆明理工大学“污染过程控制与模拟团队”聚焦云南高原区域的水污染、供水安全保障需求,进行水污染安全处置、过程模拟、工艺优化等研究。团队开发污水的资源化利用技术、高级氧化技术,开展城市垃圾、市政污泥等固废的高效处置与高值化利用等研究,为西南区域市政固废处置提供技术、咨询服务。

论文链接:https://doi.org/10.1002/eem2.70024

(供稿:建筑工程学院)

滇公网安备53011402000430号 All Rights Reserved © Kunming University of Science and Technology

滇公网安备53011402000430号 All Rights Reserved © Kunming University of Science and Technology