3月26日,昆明理工大学灵长类转化医学研究院/省部共建非人灵长类生物医学国家重点实验室、生命科学与技术学院和西南联合研究生院陈永昌/季维智团队与中国人民解放军总医院吴士文团队合作,在《Cell Reports Medicine》期刊在线发表题为“Single-cut gene therapy in a one-step generated rhesus monkey model of Duchenne muscular dystrophy”的研究论文。该研究通过优化基因编辑设计与胚胎操作快速建立了F0代即有表型的杜氏肌营养不良症(DMD)热点突变恒河猴模型,将模型构建时间从原来的6年大幅缩短至1年;基于该猴模型开发出一种人和猴通用的单切口基因疗法,成功恢复了抗肌萎缩蛋白的表达,显著改善肌肉病理和运动功能,治疗效果在文章发表时已维持近2年时间,显示出良好的持久性和安全性。该疗法可为临床突变中占比约13%的患者提供可选择的治疗新策略。

DMD是一种X连锁隐性遗传神经肌肉疾病,由DMD基因突变导致抗肌萎缩蛋白缺失,引发进行性肌肉萎缩和功能丧失。患者通常在2-4岁出现肌无力症状,逐渐丧失行动能力,最终因心肺衰竭在20-30岁早逝。尽管自1861年首次报道以来已有160余年,DMD的有效治疗手段仍极为有限,研究受限于缺乏理想模型和机制不明。昆明理工大学陈永昌/季维智团队长期致力于非人灵长类DMD模型的建立和治疗策略的开发。2024年,团队在《Cell》发表的研究证实了DMD猴模型在模拟疾病表型进展和机制研究方面的独特优势;近期在《Nature Communications》发表了基于激活同源基因的广谱替代疗法。此次研究进一步建立了携带临床热点突变的DMD猴模型,并在此基础上开发出DNA水平的基因修复治疗措施,为后续临床转化提供了更多选择方案。

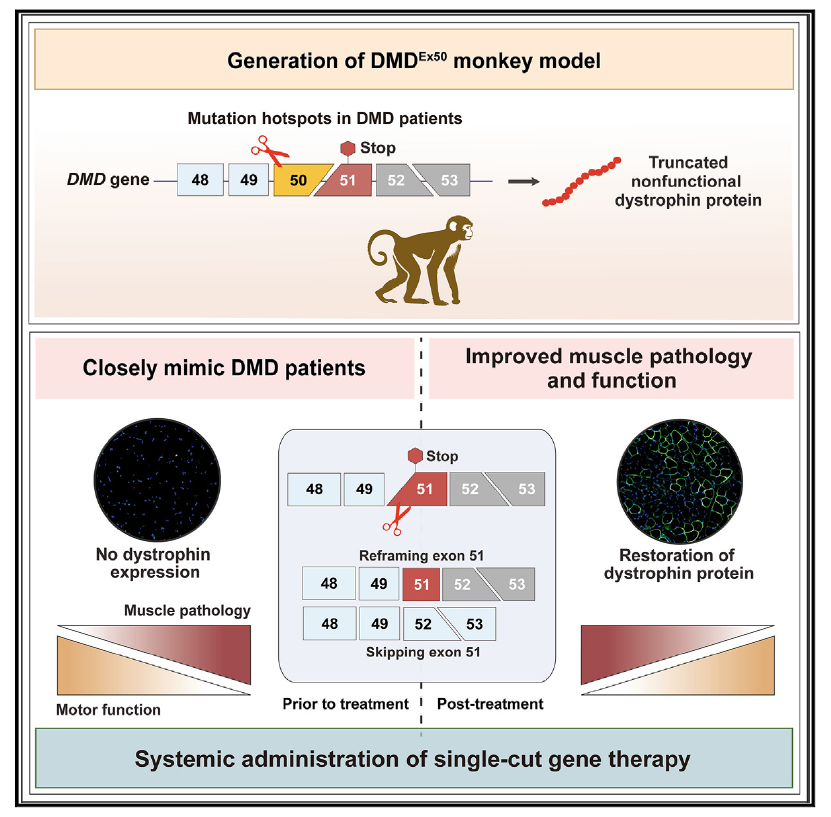

本研究针对DMD患者中常见的第50号外显子突变热点,成功通过CRISPR-Cas9系统一步法构建了DMD 50号外显子突变(DMDΔEx50)猴模型。该模型在肌肉病理、运动功能障碍等方面高度模拟人类患者,包括抗肌萎缩蛋白缺失、肌纤维大小不均、中央核纤维比例增加、血清肌酸激酶(CK)水平升高等典型特征。更重要的是,模型猕猴表现出与患者相似的脚尖行走姿势和运动能力下降。此外,对孕122天流产双胎猴的多组织分析发现,心脏、膈肌、舌肌等均缺失抗肌萎缩蛋白,提示该模型自胚胎期即出现全身性肌肉病变,为DMD临床前研究提供了高度可信的动物平台。

基于此模型,团队开发了一种肌肉靶向的单切口基因疗法,利用MyoAAV全身递送靶向第51号外显子的修复策略(MyoAAV-Cas12iMax-sgRNA3Ex51)。团队将该治疗系统静脉注射至一只17个月大的DMDΔEx50猴,年龄相当于人类患者的5-6岁。治疗后,DMD猴肌肉中抗肌萎缩蛋白表达显著恢复,肌肉病理明显改善,运动功能提升,且疗效可持续至少1.5年(截止发稿)。安全性评估显示,该疗法未引发显著免疫反应,血清ALT、AST等生化指标维持在正常范围,未见器官毒性。全基因组测序和深度扩增子测序也未检测到脱靶效应。本研究首次在非人灵长类模型中验证了单切口基因疗法对DMD的长期疗效与安全性,为临床转化奠定了坚实基础。该疗法与团队此前在《Nature Communications》报道的utrophin激活策略分别代表“精准修复”与“广谱替代”的不同路径,为DMD患者提供了不同的治疗方案。

研究摘要图

昆明理工大学陈永昌教授、季维智院士,中国人民解放军总医院吴士文教授为文章的共同通讯作者。昆明理工大学生物学博士生白绕仙、博士后郭文婷、博士生张婷、任帅伟、肖浦豪、研究助理刘杰为本研究的共同第一作者。该研究受到国家自然科学基金、国家重点研发计划和云南省自然科学基金等项目的资助,昆明理工大学灵长类动物实验中心、先进影像平台和病理平台也对项目的实施给予了大力支持。

原文链接:https://www.cell.com/cell-reports-medicine/fulltext/S2666-3791(25)00110-7

(供稿:生命科学与技术学院)

滇公网安备53011402000430号 All Rights Reserved © Kunming University of Science and Technology

滇公网安备53011402000430号 All Rights Reserved © Kunming University of Science and Technology