近日,云南省三七重点实验室团队在苯醚甲环唑微生物降解方面取得重要进展,相关研究结果在农林科学领域TOP期刊Journal of Agricultural and Food Chemistry 最新一期(2025, Volume 73, pp 4770-4786)上以封面文章发表,论文题目为《Pathway Elucidation and Key Enzymatic Processes in the Biodegradation of Difenoconazole by Pseudomonas putida A‑3》。该论文是云南省三七资源可持续利用重点实验室近期在云南道地药材外源污染物防控方面取得的系列重要成果之一。

三七作为典型的阴生植物,性喜温暖阴湿环境,这种独特的生长环境极易诱发病害,尤其是真菌类病害,目前主要依赖化学农药防治。苯醚甲环唑(Difenoconazole,DIF)作为一种广谱内吸性三唑类杀菌剂,近年来被广泛用于三七黑斑病和圆斑病的防治。由于DIF的大量使用,其残留问题已受到研究者的关注,成为影响三七质量安全,制约三七产业发展的瓶颈问题。当三七体内DIF含量超过一定阈值时,会对其生长发育、生理生化过程、细胞超微结构、生物量和产量以及营养品质等方面造成危害,进而通过生态链富集,威胁人体生命健康。因此,深入开展降解三七土壤中DIF残留污染的研究对于促进三七产业的绿色健康发展具有极其重要的现实意义。

微生物作为重要的污染物分解者,对环境有很强的耐受性,其与农药降解相关的酶安全、无毒、高效。因此,基于微生物或酶的农药降解方法在农业土壤和水环境的生态修复中,尤其是在非点源污染控制中,有广阔的应用前景。近年来,微生物修复技术凭借着其高效、安全、易获得、操作简单且不产生二次污染等特点,逐渐成为国内外环境污染修复的研究趋势和前沿。

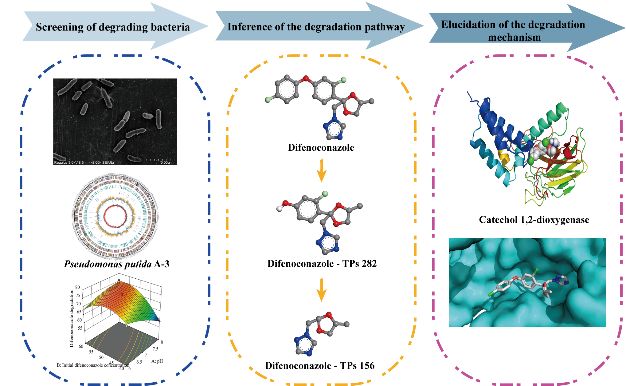

该研究从长期受DIF污染的土壤中分离得到一株高效降解DIF的菌株恶臭假单胞菌(Pseudomonas putida A‑3),这也是首次报道恶臭假单胞菌具有苯醚甲环唑降解功能。通过单因素和响应面法对降解条件进行优化后发现P. putida A-3在3 d内对DIF的降解率达75.98%。另外,基于LC-MS/MS对降解产物分析,共鉴定到9个中间代谢产物,提出了一条包括以羟基化、水解、脱氯和醚键断裂为主要途径的新的苯醚甲环唑降解途径。进一步,利用ECOSAR对降解产物的急性和慢性毒性进行评估,结果表明,降解产物的急性和慢性毒性均低于母体化合物。

基于基因组和转录组学测序分析,预测到6个潜在的苯醚甲环唑降解基因。结合同源建模和分子对接技术,表明6个潜在降解酶与DIF之间的相互作用模式主要是蛋白与DIF之间形成氢键相互作用和烷基相互作用。最后,将P. putida A-3接种到DIF污染的水-沉积物污染体系中显著缩短了DIF半衰期,并增加了具有DIF降解能力的微生物丰度,从而促进了DIF从环境中的去除。本研究揭示了新型的苯醚甲环唑微生物降解途径,并丰富了生物降解苯醚甲环唑的微生物资源,为苯醚甲环唑残留污染的生物修复提供了强有力的候选者。同时,本研究也为提升三七质量安全以及云南道地药材外源污染物的防控提供新的思路。

硕士研究生周怡、王李萍和眭静怡为该论文的共同第一作者,杨野教授和张文平博士为论文的共同通讯作者。崔秀明研究员和华南农业大学陈少华教授参与了该论文的指导工作,2021级本科生陈飞宇、王天月和2022级本科生杨佳参与实验工作。该研究得到了国家重点研计划项目(2023YFC3503802)云南省基础研究计划项目(202401AT070316, 202301BE070001−060)国家自然科学基金(82360744, 32470116))云南省重大专项(202202AG050021)等项目支持。

全文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jafc.4c10387

(供稿:生科学院)

滇公网安备53011402000430号 All Rights Reserved © Kunming University of Science and Technology

滇公网安备53011402000430号 All Rights Reserved © Kunming University of Science and Technology